まだ7歳なのに近視と言われてしまった、大丈夫?

1年前は視力に問題なかったのに、不安。

これから先、近視が悪化しないためにできることはある?

近年は近視の低年齢化が問題視されており、突然の子どもの視力低下にショックを受ける親は多いのではないでしょうか。ある日、子どもが学校から持ち帰った視力検査の結果で視力低下がわかり、不安になる親も少なくないでしょう。

私も、自分の子が7歳で近視になった時はとても不安でした。その後、近視の進行を抑えるためにできることを知り、近視抑制治療を受けさせることを決めました。

ここでは、近視抑制治療を受けている子を持つ親であり看護師である私が、子どもの近視について分かりやすく解説していきます。

近視とは?

まずは、近視について次の4点から分かりやすく解説していきます。

- 近視の見え方

- 近視の分類

- 近視の原因

- 子どもの近視は増えている?

順番に解説していきます。

近視の見え方

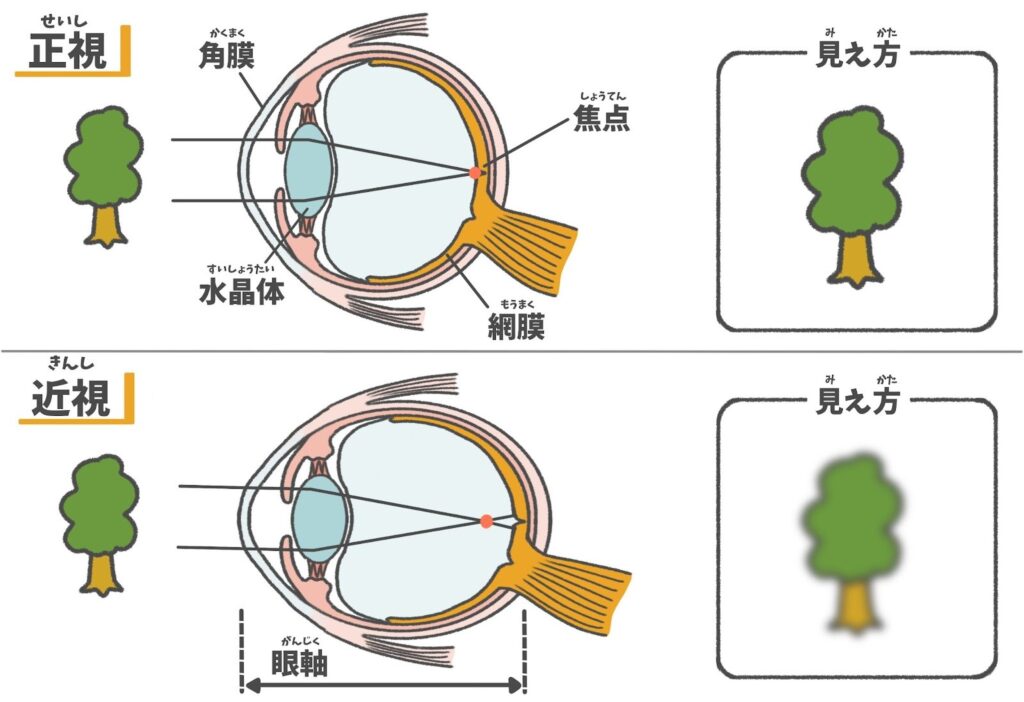

目の見え方の仕組みは、カメラと似ています。例えるなら、カメラのレンズが角膜(かくまく)と水晶体(すいしょうたい)、カメラのフィルムが網膜(もうまく)という目の部位になるでしょう。

目は入った光を角膜と水晶体で屈折させて、網膜にピント(焦点)を合わせます。ピントが合うと、像として映し出され、それが脳に届いて映像として認識されます。

近視の多くは、何らかの原因で「眼長軸(がんちょうじく)」と呼ばれる目の奥行きが長く伸びすぎでしまい、ピントが網膜に合わず、映像がぼやけている状態です。

メガネやコンタクトは、このずれた焦点が合うように調整するレンズです!

身体と同様に、成長期は眼球・眼軸も伸びやすいと言われています。そのため、学童期は近視の発症や進行が起きやすいと言えるでしょう。

近視の分類

ここでは、近視にはどのような分類があるのかを解説していきます。

近視の強さの分類

近視には強さの分類があり、ディオプター(D)という「屈折異常の程度」によって以下に分類されます。ディオプターは、眼科やメガネ屋さんで測れるデータです。

―0.5D~ー3D : 弱度近視

ー3D~ー6D : 中等度近視

―6D以上: 強度近視

強度近視になると、将来、網膜剥離や緑内障、近視性黄斑変性症などのさまざまな視機能障害を生じるリスクを高めます。

その他の近視の分類

その他、「目の構造」や「病的要素の有無」により、次のような近視もあります。

| 病的近視 | 眼球後部が変形することで、視神経や網膜に障害が発生するメガネやコンタクトレンズで矯正しても正確な視力が出ない。 |

| 屈折性近視 | 角膜のカーブ、水晶体の屈折力が強いことで見え方がぼやける。 |

| 仮性近視 | 目の調節機能の緊張によって生じる一時的な近視。回復の可能性あり。 |

視力低下がわかったら、まずは速やかに眼科を受診し、精密検査・診断を受けましょう。

近視の原因

近視の発症・進行の原因には、遺伝的環境と環境的環境がそれぞれ深く関与しています。

遺伝的要因は、両親や先祖から受け継いだ遺伝子によって生じるものです。両親が近視でない子どもに比べて、片親が近視の場合は約2倍、両親が近視の場合は約5倍の確率でその子どもが近視になりやすいと言われています。

環境的要因としては、屋外活動の減少や近くを見る作業の増加、などが考えられています。

子どもの近視は増えている?

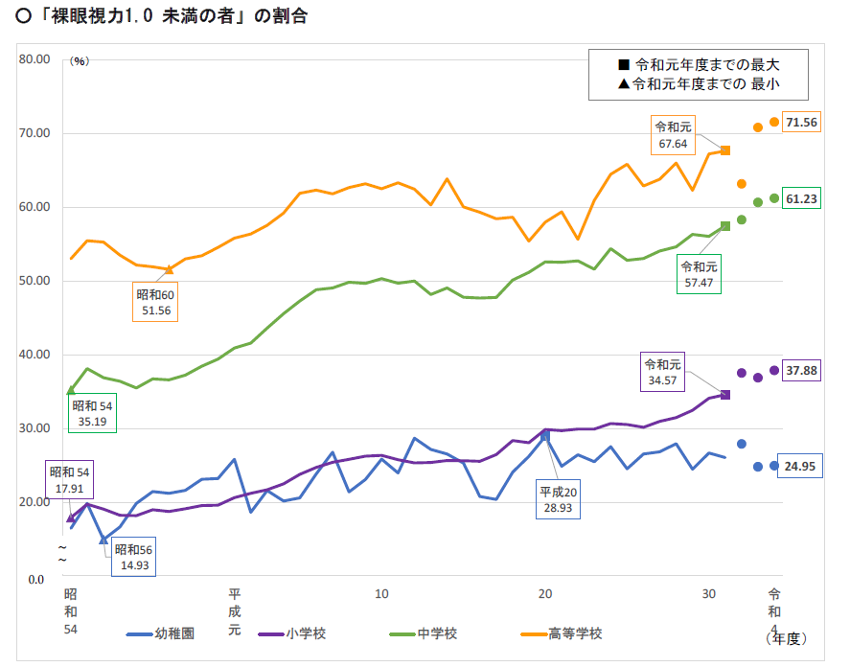

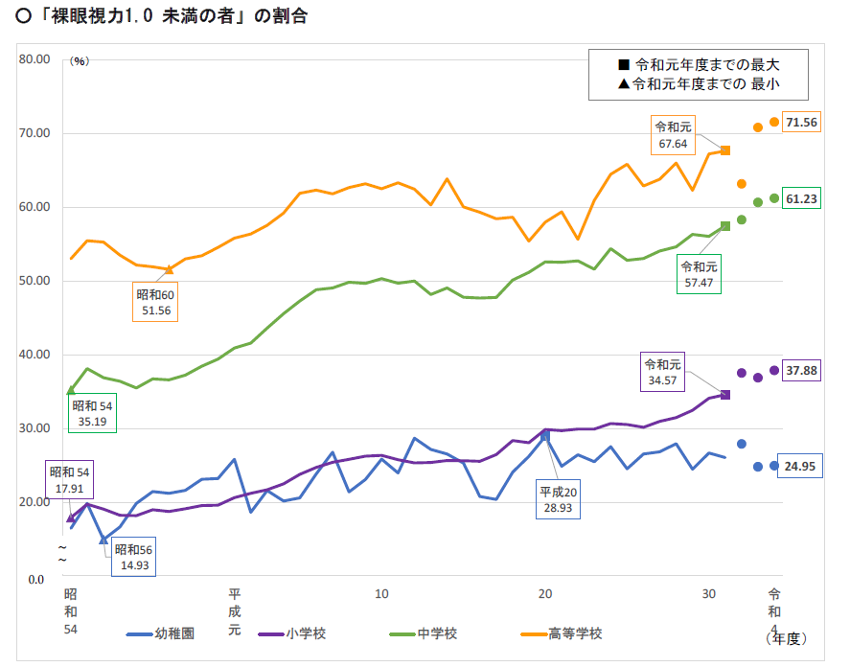

子どもの視力低下は確実に増えています。子どもの裸眼視力1.0未満になる要因は近視以外にもありますが、その8~9割が近視であると指摘されています。

小学生の3人に1人が裸眼視力1.0未満!

増え続けているということは、環境的要因が大きいのかもしれませんね…。

近視の進行は止められる?

「伸びた眼軸」を元に戻すことはできないため、近視の回復は基本的に難しいと言われています。

しかし、治療や日常生活での心がけによって近視の進行を抑制する方法はいくつかあります。

ここでは、その方法についていくつか紹介していきます。

遅すぎることはありません。近視に気づいた今から、できることを実践していきましょう。

日常生活で気を付けること

屋外活動の時間を確保する

近視の進行を抑制するために、1日2時間以上の屋外活動が有効とされています。連続2時間の活動でなくても、通学時や昼休み、放課後など短時間の組み合わせでも有効です。

また、きっちり2時間でなくても、1時間でも20分でも屋外活動をすることで近視抑制の効果が得られると言われています。なるべく意識して、外に出る機会を作ることが大事です。

明るさの照度としては1,000から3,000ルクス以上が有効とされており、木や建物の木陰、曇りでも十分に効果的とされています。

季節によっては外遊びが厳しい時期もあったり、忙しくて昼間に外遊びの時間がとれなかったりもするでしょう。晴天の日は日没15分前でも1,000ルクスあると言われているので、少し落ち着いた夕方の外遊びも良いと考えられます。

熱中症や紫外線対策にも気を付けながら、無理のない範囲で屋外活動を生活に取り入れていきましょう。

我が家の場合、外遊びができないときには、好きなマンガをベランダで読む時間をつくっていました!

目を近づける作業には注意する

対象物に目を近づける作業が増えると、近視が進行しやすいことがわかっています。タブレットやスマートフォン、ゲームなどのスクリーンタイムは大人も子供も増えてきており、悩ましい問題です。

気を付ける点

- 対象からは30cm以上目をはなして作業する。

- 30分に1回、20秒以上目を休める。

- 休憩中は遠くをぼんやり見るようにする。

- 背筋を伸ばして、姿勢を良くする。

- 部屋は十分に明るくする。

スクリーンタイムには時間の制限を設けるなどして、親からも声かけていきましょう。また、子ども自身にも目を休める必要性を理解してもらい、自身で気を付ける習慣を身に付けてもらうのが有効です。

携帯だと目からの距離が20cm未満になってしまいます。同じスクリーンタイムでも、テレビなどの大型スクリーンの方が目の負担が少なくなります!

質の良い睡眠をとる

強度近視の子は、そうでない子と比べると睡眠の質が低いことが明らかになっています。

成長期の子どもにおいて、睡眠時間や質はとても重要です。

就寝の1時間前にはスマートフォンやタブレットをみないように心がけましょう。その代わりに、親子で本を読んだり話をする時間にすると良いです。

睡眠時間も、1日6時間未満の短時間ではなく、できれば7~10時間くらいが望ましいです。

質の良い栄養をとる

クロセチンなどの抗酸化成分は、6~12歳までの弱~中等度の近視の抑制に効果的だとする研究データもあります。クロセチンはクチナシの果実に含まれる黄色の色素成分です。子ども用のクロセチンのサプリメントを取り扱っている病院もあります。

また、ビタミンAが不足すると暗いところでの視力が低下し、ビタミンDが不足すると眼精疲労などの症状が現れるといわれています。

タンパク質やビタミン、ミネラルなど、バランスの良い食事をこころがけましょう。

近視抑制治療について

子どもの近視の増加に伴い、近視抑制治療についても開発が進んでいます。

近視の発症年齢も低年齢化しており、発症年齢が早いと将来、強い近視になるリスクが上がります。そのため進行しやすい学童期に、進行を抑制する対策を行うことが重要です。

ここでは、有効性が示されている代表的な近視抑制治療について、5つ紹介します。

低濃度アトロピン点眼薬

アトロピン点眼は、もともと弱視や斜視の診断・治療に使われてきた目薬です。このアトロピン点眼を低濃度(0.01~0.05%)にして使用することで、近視の進行を約60%軽減できると言われています。

| メリット | デメリット | 費用 |

|---|---|---|

| 1日1回の点眼で済む 副作用が少ない | 効果に個人差がある 中止するタイミングによってはリバウンドする可能性がある | 保険適用外のため、検査代と薬代の全額が自己負担おおよそ月々5,000~10,000円(点眼薬代+診察代) |

最近では他の抑制治療と併用することも増えてきています。

オルソケラトロジー

オルソケラトロジーは、睡眠中に特殊なコンタクトをはめることで、角膜の形を平坦化させる屈折矯正治療法です。レンズを外してもしばらくは角膜が平坦化されたままなので、日中は裸眼で過ごせます。学童期に2年間使用することで、約30~60%ほどの進行が抑制できると言われています。

| メリット | デメリット | 費用 |

|---|---|---|

| 日中は裸眼で過ごせる 薬を使わないですむ 使用を止めれば角膜の形は元に戻る | 効果に個人差がある 装着に慣れるまで時間がかかる 中止するタイミングによってはリバウンドする可能性がある 強度近視には使えない | 保険適用外のため、検査代と薬代の全額が自己負担初期費用レンズ代金15~20万(2、3年で買い替え)+おおよそ月々3,000~5000円程度(ケア用品+診察代) |

低濃度アトロピン点眼と併用することでより効果が高まることも分かっています。

多焦点ソフトコンタクトレンズ

中心部分と周囲の部分で度数が異なるレンズを日中に装着する治療法です。老眼用で処方される「遠近療法コンタクトレンズ」と同じタイプのレンズです。3年間の使用で、近視の進行を59%抑制したとする研究報告もあります。

| メリット | デメリット | 費用 |

|---|---|---|

| 1日分の使い捨てなので衛生的に良い 就寝時に装着しなくてすむ | 効果に個人差がある ゴミが入った時に自分で取り出す管理が必要(幼い子どもに不向き) | 保険適用外のため、検査代と薬代の全額が自己負担おおよそ月 々5,000~10,000円 |

レッドライト治療法

専用の装置を使って目に特殊な赤色の光(レッドライト)を当てる、治療法です。

2014年に発見された比較的新しい治療法であり、長期的な安全性や効果については引き続き検証が待たれます。650nmのレッドライトをのぞき込むだけで、約90%の近視抑制効果があるとされています。

| メリット | デメリット | 費用 |

|---|---|---|

| 1回3分、1日2回、週5日ほど、光をのぞき込むだけで良い 強度近視に対しても有効性が高く、単独治療としては最も効果が高い 小さい子どもにも不快感が殆どなく続けやすい | 効果に個人差がある 導入している眼科が限られる 人によってはまぶしさを感じる 15年以上の長期的な安全性に対するデータの蓄積がない | 保険適用外のため、検査代と薬代の全額が自己負担専用機器だけでおおよそ15~25万(メーカーによってはサブスクリプションもあり) |

近視管理用メガネ

網膜周囲のピントのずれを軽減させて、眼軸の伸びを抑制するメガネです。通常のメガネやコンタクトレンズと比べて、2年間で55~60%ほど近視が抑制されたと示されています。

| メリット | デメリット | 費用 |

|---|---|---|

| 管理がしやすく安全 目に入れる異物感がない 生活に取り入れやすい | 効果に個人差がある メガネをつけている間だけしか抑制効果がない 目がぼやける感じがする人もいる | 保険適用外のため、検査代と薬代の全額が自己負担レンズ代金(1、21,2年で買い替え)だけで約4~7万円 |

体験談 ~我が家の場合~

ここで、我が家の場合についてお話します。

我が家は、長男が入学後の就学時健診で視力低下の指摘があり、左0.3、右0.15のD判定でした。その後眼科を受診し、近視(-2.0D、軽度近視)と診断されました。

実は我が家は夫婦ともに強度近視・緑内障であり、長男の近視発症年齢が自分たちの発症年齢より低かったことで、とても心配になりました。そこで近くの眼科や大学病院で話を聞き、家族で話し合って、現在はオルソケラトロジーと低濃度アトロピン目薬を併用しています。

オルソケラトロジーについては慣れるまでは大変でしたが、今は日中の裸眼視力が1.2で過ごせるようになり、眼軸長もほぼ変わらず、近視の進行を防げています。

もし発症年齢がもう少し遅かったり、D判定ほど悪くなかったりしたら、今回の選択をしなかったかもしれません。。

まとめ

子供の近視の進行抑制についてできることは以下の5点です。

- 屋外活動の時間を確保する。

- 目を近づける作業には注意する。

- 質の良い睡眠をとる。

- 質の良い栄養をとる。

- 眼科医と相談し、必要に応じて近視抑制治療を始める。

子どもの近視を治すことは難しいですが、近視の進行を抑制させる方法はあります。眼科医と相談しつつ、過度に神経質にならずに、まずはできることから始めていくことが大切です。

また、子ども自身はもちろんのこと、家族全体で目を守るために気を付ける方法を共有していくことも重要でしょう。